Musique : Starmania, l’intemporelle

L’opéra-rock Starmania célèbre en ce 10 avril 2024 ses 45 ans. Et pourtant, le temps n’a pas de prise sur ses chansons, qui sont aujourd’hui des classiques. Starmania et moi, que d’émois.

1979 – 2024. Cela fait déjà 45 ans que la comédie musicale Starmania a été présentée pour la première fois, à Paris. Avec ses tubes d’une actualité et d’une pertinence incroyable, Starmania a toujours fait partie de l’environnement ambiant dans lequel j’ai baigné. Les chansons passaient régulièrement à la radio et lors d’émissions à la télévision. De plus, il y avait toujours quelqu’un qui avait l’excellente idée de reprendre une chanson de l’opéra-rock lors de concerts à l’école ou lors de karaokés.

À lire aussi

La renaissance grandiose de Starmania

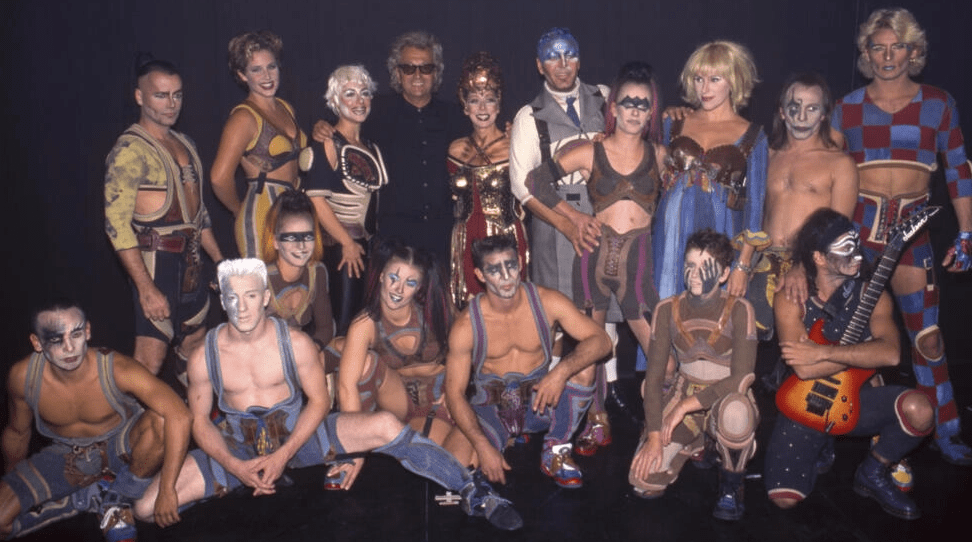

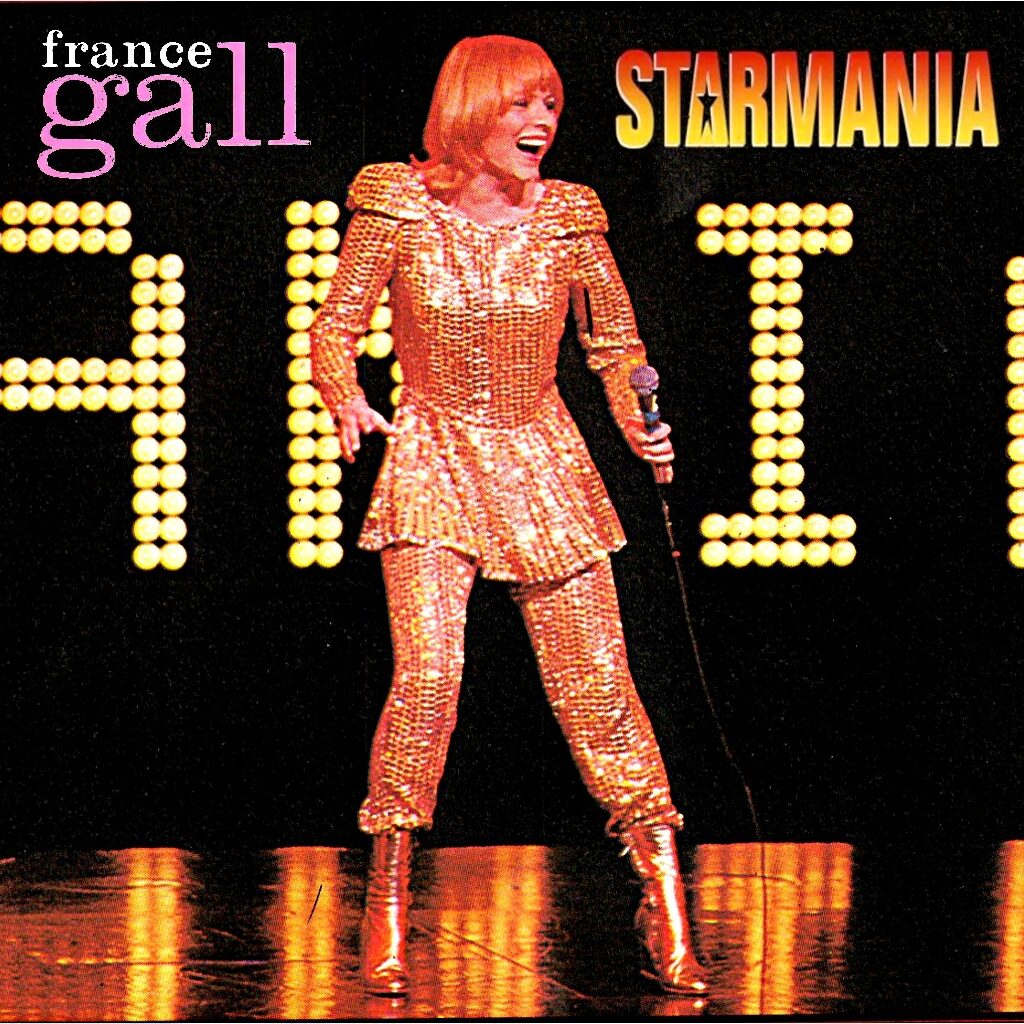

Bref, les tubes de Starmania se distillaient dans mon existence avec un naturel déconcertant ! Ces chansons, qui datent pourtant de 1979, n’ont pris aucune ride. Intemporelles, elles sont devenues des grands classiques de la variété française. Et il faut dire que la distribution 5 étoiles de l’opéra-rock à sa création a grandement contribué au succès de Starmania. Imaginez-vous : Daniel Balavoine et France Gall, deux immenses stars ! Une autre grande vedette de cette comédie musicale n’est nul autre que… Michel Berger !

Impossible d’écrire ce billet sans mentionner celui qui, avec Luc Plamondon, a créé Starmania. Chanteur et parolier de génie, Michel Berger est connu pour ses textes et ses chansons mélodieuses. Bien qu’il soit décédé en août 1992 à l’âge de 44 ans, il demeure l’un des incontournables de la musique française et francophone. Par ailleurs, les personnages créés pour Starmania confirment que Berger avait une immense créativité et qu’il était surtout très en avance sur son temps.

Starmania : devenir une star

Présenté en 1979, Starmania se déroule dans un avenir qui se veut proche, au sein d’une capitale occidentale : la ville de Monopolis. Voyez le jeu de mots ! Les élections présidentielles approchent – sont en lice, le milliardaire Zéro Janvier et le baba-cool Gourou Marabout. Les habitants de Monopolis quand à eux, n’ont qu’une seule obsession : devenir une star. C’est d’ailleurs ce rêve que leur vend la charmante Cristal, animatrice-vedette de l’émission Starmania, diffusée sur Télé Capitale, chaîne d’Information en continu.

Loin de tout cela, terrée dans un café souterrain, Marie-Jeanne est prise dans la routine d’un morne quotidien. La serveuse automate travaille et observe, tout en rêvant au grand amour. Pendant ce temps, les Étoiles Noires, groupe terroriste qui fait régner la terreur en ville, préparent des attentats. Johnny Rockfort, chef du groupe, est sous l’emprise de Sadia, étudiante travestie. Cette dernière veut donner plus d’ampleur médiatique aux attaques du groupe. Elle réussie à négocier une interview entre Johnny et Cristal…

Ce qui me frappe, en 2024, c’est que le Starmania de 1979 nous semble étrangement familier et moderne. Les thèmes qui y sont abordés sont universels et intemporels : amour, solitude, démocratie, emprise des médias, inégalités sociales, terrorisme, identités sexuelles, quête du bonheur et de la réussite, obsession de l’image, etc. Et tout cela, une trentaine d’années avant l’avènement des réseaux sociaux. Berger et Plamondon avaient vu loin, très loin !

Dystopie

D’un point de vue musical, Starmania est une véritable mine à tubes ! Le blues du businessman, Ziggy, Le monde est stone, SOS d’un terrien en détresse, pour ne citer que cela, figurent parmi les titres les plus populaires de la comédie musicale. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Starmania, je vous invite vivement à écouter ces chansons! Et en guise de mise en bouche, découvrez le sublimissime Quand on arrive en ville, l’un de mes titres préférés:

Starmania qui, en 1979, se voulait être une sorte de dystopie, décrit parfaitement la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui en 2024. C’est sans doute la raison pour laquelle ces chansons restent toujours aussi populaires, 45 ans durant. C’est parce qu’elles parlent de nous, nous en 2024. Et même quand viendra l’an 2044, elles seront toujours aussi contemporaines. Que ce soit en 1979, en 2024 ou en 2044, nous tout ce qu’on veut c’est être heureux! 😉

À écouter aussi

Starmania, le célèbre Opéra Rock, de retour sur les planches